シベリウス(1865~1957)は、フィンランドの作曲家。民族的精神に根ざしながらもヨーロッパ大陸部の音楽の伝統から逸脱しない彼の作品群は交響曲と交響詩を中心に今なお愛され続けている。特に管弦楽法[1]において彼独自の音を作ることに成功しており、多くの人の関心を引いている。

曲の題名であるエン・サガとは、シベリウスの母語であるスウェーデン語で「ある伝説」を意味する。シベリウスの作品群が祖国フィンランドの影響を多大に受けており、その中に叙事詩[2]の影響があることは彼の作品一覧をみれば明らかだが、彼はこの曲がどのようなサガによるものなのかを具体的に示していない。その代わりに次のような言葉を残している。

「『ある伝説』は、私の作品の中で心理的に最も奥深いものです。私の青春のすべてが含まれていると言っても過言ではありません。それは、ある種の魂の状態を表現したものです。私が『ある伝説』を 書いていた時代、私は多くのことを経験しました」

これを素直に読めば、彼が念頭に置いていたのは北欧の叙事詩ではなく27歳までの彼自身の半生とも捉えられる。それを裏付けるかのように、この曲の終わりはミの♭、ドイツ音名でいうところのEs=Sに落ち着く。これをシベリウスのイニシャルSと結び付けるのは強引であろうか。

音楽は平易な旋律による込み入った構成を持っている。冒頭、寒気を感じさせる弦楽器の分散和音とHr.が北欧の張りつめた冬の空気を演出する。にぎやかな、しかし素朴な木管楽器のリズムの合間にFl.とTp.が一瞬炎を立ち上らせる。再び冷たい弦楽器の分散和音にのって、Vc.、Cb.、Fg.がボソボソと歌いだす語り手の主題(譜例1、以下語り手の主題等と呼ぶ)は、曲の最後にも現れてこの伝説を語る。

そして音楽は加速しだす。Vn.とCl.が歌う旋律断片(譜例2、以下M1と呼ぶ)は後に別の旋律へと回収される。

語り手の主題とM1によって盛り上がりを形成し、登りきった山の上で一気に視界が開け、Va.が踊り始める(譜例3、以下踊りの主題等と呼ぶ)。

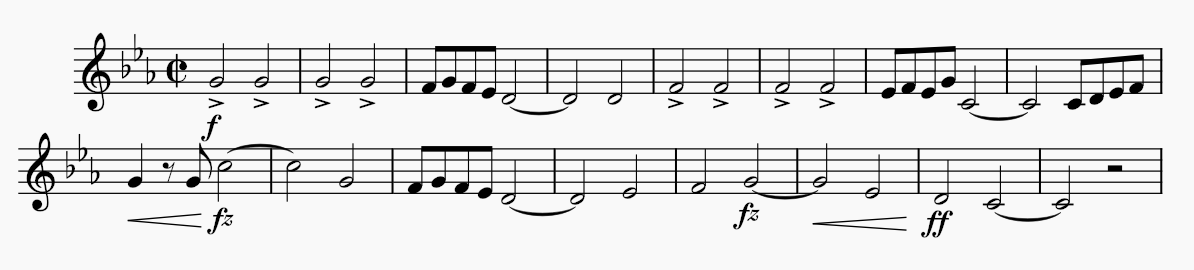

この中にはM1の音形が形を変えて含まれているとともに、冒頭部でみられたいくつかの音形が再利用されている。ここまでの紆余曲折をまとめあげて、物語はここからようやく始まるのである。Va.の踊りの合間にはVn.がM1で応える。一通り踊り終えると、今度は打って変わって勇壮な旋律(譜例4、以下行進の主題等と呼ぶ)が現れる。

ある種の軍隊行進曲にも聴こえるこの旋律は、しかし、弦楽器の鋭い一撃によってFl.のおどけた旋律断片(譜例5、以下M2と呼ぶ)に置き換えられる。

この間弦楽器群は不協和音を含むため息のような音形(譜例6、以下M3と呼ぶ)を執拗に繰り返す。次第に盛り上がってくるとT3が復活し、M3と共に前半のクライマックスを形成する。

M3が次第に切迫し、登り切ったところで今度は木管楽器が踊りだす。しかしこの踊りはM1や語り手の嵌入によって何度も断ち切られながらだんだんと静まっていく。弦楽器のスル・ポンティチェロ[3]によるざわめきの後にM1とM2が一瞬姿を見せ、直ちに行進の主題による遠大なクレッシェンドに突入する。頂点に到達すると音楽はすぐに減衰し、その中から踊り手がもう一度現れる。合間に語り手が口をはさみながら息の長いデクレッシェンドを過ぎ、その終端で息も絶え絶えの行進隊がFl.、Cl.、Ob.に現れる。Vn.によるM3がより一層の不安を掻き立てる。やがてM3すらも停滞し始め、Cb.のみが残る。むせび泣くような弦楽器の重奏とHr.が終わると、突然行進の主題によるおどけた調子に切り替わる。加速して全合奏となると、踊りのリズムおよびM2の掛け合いに乗って語り手の主題が展開される。さらにそのままM1も再登場し、悲壮なM3のクレッシェンドに移る。しかしこれはCym.によって突然断ち切られる。Ob.の二重奏が物語の終わりに近いことを知らせ、語り手による回想に入る。Cl.が動きの少ない弦楽器に弱々しく支えられる様はなんとも物悲しい。そして語り手はVc.による踊りに乗って去っていく。

[1]オーケストラ作品を書くにあたってどの楽器がどのような音を演奏するか決定すること。一部の作曲家はこれについての教本を残している。

[2]特に長大な叙事詩や神話はサガと呼ばれる。

[3]特殊奏法の一つで、甲高い音、シャカシャカした音が出る。